原標題:用心記錄生命的光彩

今年“5·12”前夕,宋開文(左一)參加由四川日報社組織的全國黨報黨端采訪活動。 四川日報報業集團 供圖

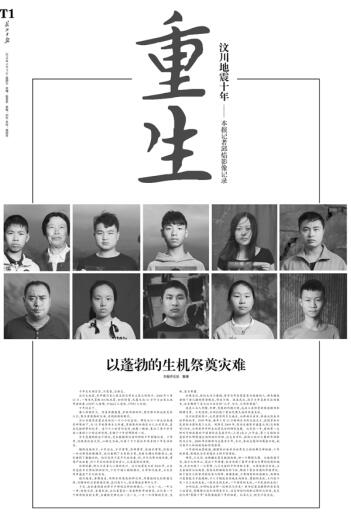

《長江日報》推出的紀念汶川地震10周年影像特刊《重生》。資料圖片

10年前,當那場突如其來的災難降臨之時,全國的新聞媒體記者第一時間趕往災區;災后重建,媒體同樣對四川這片土地保持著高度關注。

在“5·12”汶川特大地震10周年之際,來聽聽新華社、四川日報社、長江日報社的3位媒體同行持續關注了10年的汶川故事。

要緬懷,更要成長

5月12日下午6點10分,結束了采訪任務的新華社四川分社采編業務簽發人江毅趕回辦公室等待陸續發來的稿件。

“可以想象,今天的活動會很多。”在接受《中國新聞出版廣電報》記者采訪時,江毅這樣說。

10年前的那個下午,作為新華社第一批前往災區的記者,江毅和他的同事們見證了那個永生難忘的時刻。

在綿陽市北川縣,這個地震中損失最為慘重的地區,江毅第一次見到那么慘烈的現場。其中就有后來為大家所熟知的“總理讓路女孩”宋馨懿,江毅見到她時,她還被困在廢墟中尚未脫身。

那個時候,呈現在人們臉上的更多是茫然,是經歷了極度驚嚇之后的惶恐。那時候,悲傷的閘口還未來得及打開。那個時候,他以為這個曾經美麗的羌族自治縣可能幾十年內都將難以恢復元氣。

不久之后的災后重建,江毅蹲點的地區依舊是綿陽。令他驚訝的是,舉國上下的努力讓災后重建變得如此迅速,甚至以天為單位發生著巨變。

在過去的10年中,江毅去綿陽的次數超過200次,親眼見證了一座城市的涅槃重生。

江毅說,如今的安昌河畔,距離北川老縣城約23公里處,一座異地重建的新北川縣城已拔地而起,修建質量也是“杠杠的”。新舊對比,首先就是生與死的對比。北川縣城的人口也已恢復到24萬人,曾經貧困的地區如今已經有了自己的開發區、產業園區,特色農產品業務和電子商務也已發展得如火如荼。

在四川的16年,江毅已經把這里當作了自己的第二故鄉。他說,10年之后再回望,大家已很少再提當年的事,那些過往已經埋在了每個人心里最深的地方。他說,作為媒體人,感觸很多,希望大家在緬懷故人,表達祭奠、感恩心情之余,都能從災難中學會成長,懂得敬畏。

10年,見證一座城

“時光流逝,物易人改,暮春時節滿山的蔥郁、滿眼的生機早已將災難的傷痕覆蓋和刷新。”

4月26日,四川日報社德陽記者站站長宋開文在微信朋友圈發了一組照片并如此配文。照片的拍攝地分別為青川縣抗震救災指揮部記者接待中心、青川縣抗震救災指揮部以及郁郁蔥蔥的青川縣仙霧水土保持生態科技示范園。今昔對比,一目了然。

作為一個地地道道的四川人,宋開文對于10年前的那場災難有著更加深刻的理解與認識。當他從沒有坍塌的新聞大樓里撿回一條命時,四川那片土地上演繹著的那些生死變遷與悲愴感人的畫面注定要映入眼簾、刻入骨髓。

他與青川的緣,始于那場災難。當那場驚天動地的大地震突然來襲時,作為省報的一名社會新聞記者,他主動請纓,冒著頻繁的余震第一時間趕赴離成都最遠的重災區——青川。在縣委大院臨時成立的“新聞中心”,宋開文與來自各地的新聞記者并肩戰斗。他身上隨時穿著印著“四川日報”字樣的白背心,不僅為了宣傳報社的品牌,更多的是單位考慮到“以防萬一”。

在那里,他遇到了58歲的村民黨天科。地震將他家的房屋全部震垮,5歲的孫子也在地震中遇難了,但他卻將政府發放的5000元撫慰金捐給教育事業。宋開文原以為老人家境比較殷實,后來才發現他家住了20多年的土木房子已經殘破不堪。老兩口在廢墟旁就著兩棵大樹,用塑料布搭了一個極其簡易的帳篷,作為容身之處。臨別時他還讓大家放心,等核桃成熟了,還能賣幾百塊錢。

宋開文說,這樣的場景隨處可見,這樣的感動時時盈滿內心。這些一輩子默默無聞的普通群眾,在大災難面前展現出令人尊敬的品質。不是我們給了他們信心,而是他們教會我們如何去生活,去面對厄運。

每一年,宋開文都要去青川兩三次,見證并記錄它的歷史性變遷。循著援建者的足跡,他看見,在大山深處,在密林間,一所所漂亮的學校建起來了,一座座堅實的橋梁架起來了,一條條平整的公路鋪起來了……浴火重生的新青川,發生著歷史性的巨變。2010年,由他采寫的《災區新地名——記錄全國人民的深情》一文還獲得了中國新聞獎。

幾天前,作為青川發展的見證者,宋開文再次受邀回訪。5月的青川,風和日麗。綠色生態、開放包容、充滿活力……涅槃重生后的青川,已然成為蜀北大地一顆璀璨的“綠色明珠”。

黨天科老人的家已是一排兩層白墻紅瓦的小洋樓,根本找不到地震的痕跡。聽說,老人又有了小孫子,現在的生活很幸福。

除了回望,還可以前瞻

“我一直想知道,10年的時光會改變一些什么,會沉淀一些什么,會隱遁一些什么,會豐滿一些什么。”

5月11日,《長江日報》推出紀念汶川地震10周年的影像特刊《重生》。整整12個版面,是記者邱焰用鏡頭記錄的汶川地震10個幸存者的10年。

畫面采用了畫中畫的方式拍攝肖像,通過“疊套”翻拍來展示時空貫穿的累積,每一張照片都可以看到主人公過去10年間4個不同時間段的狀態。邱焰說,他希望通過這種方式來隱喻隱沒在10年時光中的傷痛與改變。

痛,是邱焰10年前踏上汶川這片土地時最強烈的感受。他不記得自己有多少次面對快門時手足無措,以至于最后淚流滿面地離開。那時候,他甚至“慶幸”自己是攝影記者,不必開口去深究背后的故事。

他還記得那個叫李德強的貨車司機,當年親眼看見自己的工友被滑落的山體掩埋,自己受傷,走了5個小時后才最終獲救。2014年,當邱焰第三次為他拍攝肖像照時,舉著照片的李德強哭了。一個月前,當邱焰再回故地,鏡頭再次定格時,李德強同樣又流淚了。

“也許是過去的回憶觸動了他,也許是現在生活的感受,也許都不是。”作為攝影記者的邱焰,同樣什么都沒問。在他看來,記錄就已經足夠了。

在邱焰拍攝的這組肖像照中,他沒有刻意地去拍攝大家所期待的那種笑容、堅強和感謝,進入鏡頭更多的,卻是時光寫在臉上的痕跡,是傷痛之后難以隱藏的憂傷,是重生之后的期望。

過去的10年中,邱焰數度前往災區,綿陽、北川、映秀……每次時間長達半個月,拍攝的照片不下萬張。他將這些圖片結集成畫冊《汶川地震十年》。5月12日當天,汶川地震十年攝影展暨《汶川地震十年》首發儀式在湖北省博物館楚文化館舉辦。

縱然傷痛無法徹底抹去,愛與遺憾已留在心底。10年,在這片經歷了生死考驗的川蜀大地,生命依舊在怒放。